ぬか漬けはおいしくて健康にもいいけれど、ぬか床の手入れってちょっと大変ですよね。

特に「このぬか床、もうダメかも…」と思ったとき、どうやって捨てたらいいのか迷う人も多いはずです。

実は、ぬか床の捨て方にはいくつかの方法があって、それぞれにコツがあります。

この記事では、初心者でも安心してできるぬか床の処分方法や、再利用のヒントまでわかりやすく紹介します。

失敗しても大丈夫!ぬか床との上手な付き合い方を一緒に学んでいきましょう。

糠床の捨て方:基本を理解しよう

糠床とは?その役割と重要性

糠床(ぬかどこ)は、日本の伝統的な漬物文化に欠かせない、米ぬかをベースにした発酵床です。

その主成分は、精米の際に出る米ぬかに塩と水を加えて作られており、乳酸菌や酵母などの微生物が自然に育っていくことで発酵が進みます。

この微生物たちの働きにより、野菜にうま味や酸味、香りなどが加わり、美味しいぬか漬けができるのです。

また、ぬか床にはビタミンB群やミネラルも豊富に含まれており、発酵によって栄養価も高まることから、健康食品としても評価されています。

昔は一家に一つぬか床があり、母から子へと代々引き継がれてきた“家の味”として大切にされてきました。

正しい捨て方が重要な理由

発酵食品であるぬか床は、適切に管理しないとすぐに腐敗してしまう性質があります。

放置されたぬか床は、カビや異臭、虫の発生といった衛生面の問題を引き起こしやすく、捨て方を間違えると、ごみ置き場や家の中でトラブルを招くことがあります。

また、ぬか床の中には菌が多く含まれているため、水道や排水管に大量に流してしまうと配管詰まりや悪臭の原因になることもあります。

近年は自治体のごみ分別が厳しくなっており、地域によっては米ぬか類を「生ごみ」として扱うか「可燃ごみ」として扱うかも違うため、事前に確認しておくことが重要です。

初心者でもできる簡単な処分方法

初心者が最も手軽にできるのは「家庭ごみとして出す」方法です。

水分をしっかり切ったあと、新聞紙やキッチンペーパーに包み、密閉可能な袋に入れてから捨てると、臭いや液漏れを防げます。

可能であれば、袋の中に重曹やコーヒーかすなど脱臭効果のあるものを入れると、より快適に処理できます。

週末にまとめて捨てる場合は、冷蔵庫で一時保管したり、冷凍庫に入れて臭いを抑える工夫も有効です。

また、家庭菜園やベランダにコンポストがある家庭では、糠床を生ごみとしてコンポストに入れるのもおすすめです。

糠床の捨てるタイミング

長期間放置した場合の判断

ぬか床は手入れを続ける限り使い続けられる食品ですが、長期間放置すると菌バランスが崩れたり、腐敗が進んでしまうことがあります。

目安として、2週間以上混ぜていない、色が黒ずんできた、白や緑のカビが厚く生えている、などが見られたら処分を考えるタイミングです。

表面だけにカビがある場合は、その部分を取り除けば再生できる場合もありますが、全体に広がっている場合は処分するのが無難です。

また、ぬか床からツーンとした酸臭や、刺激臭がする場合も、腐敗が進んでいる可能性があります。

触ってみて糠がドロドロしていたり、異常に水分が多い場合は注意が必要です。

発酵が進みすぎたときのサイン

発酵が過剰に進んでしまうと、ぬか床が酸化し、正常な菌よりも腐敗菌が優勢になることがあります。

その結果、ぬかの味や香りが通常と違い、酸味や苦味が際立つようになります。

漬けた野菜の味にも影響が出て、塩辛すぎたり、ぬか臭さが強すぎるように感じたら、発酵のしすぎかもしれません。

特に夏場は発酵が早く進むため、温度管理が大切です。

季節による捨てタイミングの違い

ぬか床の管理は季節によって変える必要があります。

夏は常温放置が危険なので、冷蔵保存に切り替えるか、毎日かき混ぜることが重要です。

梅雨時期は特にカビが発生しやすいため、風通しの良い場所に保管し、水分をこまめに拭き取る工夫も必要です。

冬は発酵が鈍くなるため、混ぜる頻度が減りますが、寒すぎると菌が休眠状態になるため、室温15〜20度程度を保つのが理想的です。

糠床を土に埋める:エコな処分法

米ぬかの栄養を生かした肥料としての活用法

米ぬかには、植物の成長を助けるリン・カリウム・カルシウムといった栄養分が豊富に含まれています。

ぬか床を土に埋めれば、これらの成分が微生物の働きで分解され、ゆっくりと土に吸収されます。

これにより、化学肥料に頼らずとも、野菜や花の育成を助ける自然な土壌改良が可能となります。

発酵した糠はすでに微生物の活動が進んでいるため、土壌に馴染みやすく、分解も早いのが特徴です。

埋め方のポイントと注意点

エコ処分として糠床を土に埋める際には、必ず周囲に害虫が寄ってこないよう注意することが大切です。

最低でも30cm以上の深さを掘り、できれば一度に全部ではなく数回に分けて埋めるのがおすすめです。

埋める前に糠を軽く天日干ししておくと、水分が減ってにおいが抑えられます。

植え付けを予定している場所に直接埋める場合は、1ヶ月以上間隔をあけてから作物を植えましょう。

未分解の糠があると、発芽や根の成長を阻害することがあります。

野菜を育てる土壌改良に役立てる

糠床を利用した土壌は、水はけと保水力がバランスよく整い、ふかふかとした良い土になります。

特に葉物野菜や根菜との相性が良く、自然な甘みや栄養のある作物が育ちやすくなります。

家庭菜園をされている方には、廃棄ではなく「資源」としてぬか床を活用することをぜひおすすめします。

トイレに流す:衛生的処分方法

環境への配慮と実際の流し方

糠床をトイレに流す方法は、意外と知られていませんが、適切に行えば衛生的かつ手軽に処分できます。

ただし、ポイントは「少量ずつ流すこと」です。

一度に大量の糠床を流すと、糠の粒子が排水管の中で固まり、つまりや悪臭の原因になる可能性があります。

まずはスプーン1〜2杯程度を、便器に入れて流すのが基本です。

糠が水分を含んでいない場合は、少し水で緩めておくと流れやすくなります。

また、トイレに流す際には、糠が環境に与える影響についても意識することが大切です。

糠自体は自然由来のものですが、塩分が含まれているため、浄化槽を使用している家庭では注意が必要です。

頻繁に流すことは避け、あくまで「少量・数回」のみにとどめましょう。

捨てる際の注意点

捨てるときは、必ず水をたっぷり流して糠が便器や配管の内側に残らないようにします。

少しでも残っていると、乾いてこびりついたり、雑菌が繁殖する原因になるため、注意が必要です。

糠床を流した後は、トイレブラシや洗剤で軽く掃除しておくと、便器を傷つけずに清潔さを保てます。

また、ウォシュレットなどの洗浄機能付き便器の場合は、流す方向や勢いにも注意しましょう。

便器を傷めないためのポイント

米ぬかにはわずかな研磨効果があるため、陶器の便器表面をこすりすぎると細かい傷がつくことがあります。

傷がつくとそこに汚れが付きやすくなり、黒ずみの原因にもなります。

そのため、できるだけ力を入れず、そっと流し込むように意識しましょう。

また、流す前に少量ずつ糠床を水に溶いて、液状にしてから流すと便器へのダメージを最小限に抑えることができます。

糠床の再利用:新しい活用法

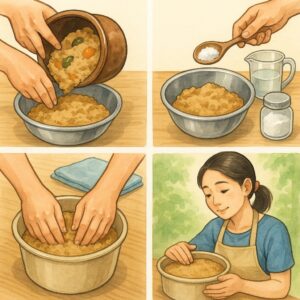

再利用のための準備と手順

糠床は一度悪くなったように見えても、まだ使えることがあります。

例えば、表面の一部だけにカビが生えている場合、その部分を削り取って中の糠だけ使えば、再生が可能です。

削ったあとは、ぬかを追加し、塩や昆布、唐辛子、粉からしなどを加えてかき混ぜていきます。

この作業は、ぬか床のリセットとも言われ、風味を整え直す絶好の機会でもあります。

1〜2日ほど休ませた後に、捨ててもいい野菜(キャベツの芯やきゅうりの端など)を一度漬けて、「捨て漬け」をすることで、ぬか床が整っていきます。

手入れと保存のコツ

再利用後は、より丁寧な手入れが必要になります。

毎日1回はかき混ぜるようにし、手が汚れていると雑菌が入りやすくなるので、手を清潔にしてから作業します。

冷蔵保存すれば発酵のスピードが落ち着き、混ぜる頻度を減らすことができますが、冷えすぎると菌が活発に働かなくなるので注意が必要です。

容器のふたは密閉しすぎず、少し空気が通るようにするとカビの発生も抑えられます。

お気に入りのぬか床に再生する方法

再生したぬか床を、自分好みにアレンジする楽しみもあります。

例えば、昆布を多めに入れると旨味が強くなり、にんにくを加えると風味が深まります。

山椒の実を入れるとピリッとした後味になり、お茶の葉を混ぜる人もいます。

こうしたカスタマイズを通じて、世界に一つだけの“我が家のぬか床”が完成します。

最初は難しく感じても、試行錯誤を重ねるうちに愛着が湧き、「捨てなくてよかった」と思える日がきっと訪れるはずです。

捨て方のQ&A:よくある疑問を解決

匂いやカビ対策は?

ぬか床を捨てる際、もっとも気になるのが匂いです。

特に夏場は、わずかでもぬかのにおいが漏れると不快に感じることがあります。

そんなときは、新聞紙で包んだ後、重曹や炭、乾燥させた茶殻を一緒に袋に入れると消臭効果が得られます。

カビが生えてしまった場合、白いカビは「産膜酵母」と呼ばれる無害な菌のことが多く、取り除けばそのまま使用可能です。

ただし、黒・緑・赤などのカビが発生している場合は有害の可能性があるため、再利用せず処分を選びましょう。

発生する問題への対処法

ぬか床の管理では、さまざまなトラブルが発生します。

例えば、虫が湧く、漬けた野菜が臭う、ぬかがべたつくなどです。

虫が発生したら、すぐに冷蔵庫へ避難させ、虫を除去した上でぬかを入れ替えるなどの処置が必要です。

また、水分が多くなったら乾燥ぬかを足すことで調整できます。

漬けた野菜がまずいと感じたら、「捨て漬け」や塩分調整などで味の修正が可能です。

簡単にできるチェックリスト

処分を迷ったときは、以下のチェック項目を確認しましょう:

- 明らかな腐敗臭がする

- 漬けた野菜に異常がある(臭い・苦味・変色)

- ぬかがドロドロ、またはカビだらけ

- 長期間(1ヶ月以上)放置している

- ぬか床を触るのに抵抗を感じるようになった

これらが複数当てはまる場合は、無理に再利用せず処分するのが賢明です。

最後に:理想の糠床の管理方法

ぬか床を長持ちさせるためのコツ

ぬか床を長く使い続けるためには、「手をかけること」「菌と対話すること」が大切です。

具体的には、毎日のかき混ぜ、食材の選び方、塩加減の見直し、水分管理などが挙げられます。

新しい野菜を入れるたびに味や香りが変わるため、その都度調整を行うことで、より深い味わいが生まれます。

季節ごとの手入れと温度管理

夏は冷蔵保存、冬は室温保存といったように、季節に応じた保存場所を選びましょう。

夏はぬかが痛みやすいので塩を少し多めに、冬は塩を控えめにして発酵を促すと安定します。

また、長期の外出時には「冷凍保存」や「ぬか床の一時休止(乾燥ぬかに戻す)」といった方法もあります。

安心して使用するためのメモ

ぬか床は、毎日のちょっとした観察と調整で大きく変わります。

匂いが強くないか、ぬかが硬くなっていないか、水分が多すぎないかなど、小さな変化を見逃さないようにしましょう。

また、手や道具を清潔に保つだけでも、ぬか床の健康を維持するうえで非常に重要です。

まとめ

糠床は、食卓に彩りと健康をもたらす素晴らしい発酵食品ですが、状態が悪くなれば正しい方法で処分する必要があります。

捨て方には「ごみとして出す」「土に埋める」「トイレに流す」「再利用する」などの選択肢があり、それぞれにメリット・注意点があります。

ぬか床を処分することは決して失敗ではなく、「新しいスタート」でもあります。

処分のタイミングを知り、適切に対応することで、次のぬか床作りにもきっと活かされるはずです。

これからぬか床生活を始める人も、すでに取り組んでいる人も、ぜひ正しい知識と愛情をもって、ぬか床と付き合っていきましょう。