青色は、多くの人にとって親しみやすく、さまざまなシーンで使われる定番の色です。

しかし、一口に「青」と言っても、その種類や印象は非常に多様です。

絵画やデザインの現場では、目的や雰囲気に合わせて異なる青を使い分ける必要があります。

そのためには、どのように青色を作るのか、どんな色と混ぜることで理想的な青が得られるのかを理解することがとても重要です。

この記事では、「青を作るには何色を混ぜればいいのか?」という基本的な疑問からスタートし、シーンや技法に応じた青の作り方や、混色時のコツまで詳しく解説していきます。

水彩絵の具での混ぜ方から、発色を良くするための工夫、補色の活用法、そして色相環を用いた配色理論まで、幅広い内容を初心者にもわかりやすく紹介します。

絵を描く人だけでなく、デザインやインテリア、クラフトなど、色を扱うすべての人にとって、青の混色テクニックは役立つ知識です。

色彩理論に基づいた基本から応用までを身につけて、自分だけの美しい青色を自在に作り出してみましょう。

青を作るための基本的な色の組み合わせ

青は何色で作れるのか?

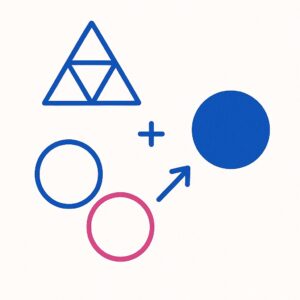

「青」という色は、一般的には三原色のひとつとして知られていますが、実際の絵の具やデジタルアートの世界では、他の色を組み合わせて作り出すことも可能です。

たとえば、シアンとマゼンタといった印刷やグラフィックデザインで使われる基本色を混ぜることで、様々なトーンや雰囲気を持つ青色を表現できます。

これによって、鮮やかで明るい青から、深く落ち着いた印象の青まで、多彩な表情を持つ色合いが生まれます。

また、混色の分量や使う媒体(水彩、アクリル、デジタルなど)によっても発色が変わるため、試行錯誤する楽しさもあります。

基本の色と青の関係

色彩の基本として「赤・青・黄」が三原色とされており、この3色を基に他の色が作られていきます。

青はそのままでも使用される色ですが、他の色との関係性を知ることで、混色の幅がぐっと広がります。

特に、現代のカラーモデルで重要とされる「CMY(シアン・マゼンタ・イエロー)」においては、青はシアンとマゼンタの中間に位置する色として扱われており、この2色を混ぜることで鮮やかな青を再現することができます。

この組み合わせは、絵の具に限らずプリンターのインクやモニター上の色作成にも応用されています。

青色を作るにはどの色が必要?

実際に青色を作りたいときに役立つのが「シアン」と「マゼンタ」です。

この2色の比率を変えることで、透明感のある空のような青から、深海のような濃い青まで自在に調整できます。

さらに、わずかに緑を加えることでターコイズ系に、紫を加えることでロイヤルブルー系に近づけることも可能です。

また、混色の際には使う絵の具の特性や明度にも注意が必要です。

透明水彩か不透明水彩かによって発色が異なるため、目的に応じた色選びと分量調整が求められます。

青の作り方:色別混色ガイド

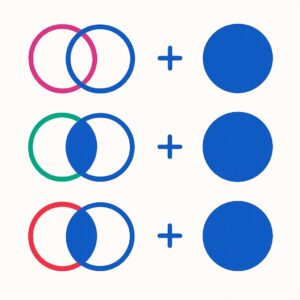

シアンとマゼンタで作る青

この組み合わせは印刷やデジタルアートの世界で非常に基本的かつ重要な手法とされています。

シアンとマゼンタをほぼ等量で混ぜることで、鮮やかで透明感のある青を作ることができます。

ただし、マゼンタの量をほんの少し少なめにすると、よりクールな印象の青になり、シアン寄りの明るく爽やかな色合いが得られます。

さらに、白を少し加えると淡い空色に、逆に少量の黒や紫を加えると落ち着いた深い青に変化させることができます。

色の濃さを調整しやすいという点でも、この2色の組み合わせは混色初心者にも扱いやすく、応用範囲が広いのが特徴です。

緑色と青色の効果的な組み合わせ

青に少量の緑を加えると、ターコイズブルーやティール系といった中間色を作ることができます。

これらの色は南国の海や深い森林など、自然界の美しい風景を思わせるため、風景画やインテリアアートにもよく使われます。

緑の量を微調整することで、冷たさや暖かさのバランスを取ることができるのも大きな魅力です。

たとえば、青70%に緑30%を加えれば深みのあるエメラルド系に、青80%に緑20%でより明るく鮮やかなターコイズが再現できます。

デジタルアートではRGBやHSVスライダーを活用すると、より正確に混色できます。

赤色と青の混色方法

青と赤を混ぜると基本的には紫に近づきますが、その比率によって多様なニュアンスが生まれます。

赤をごく少量に抑えることで、濃く深いブルー系の色が完成し、特に夜空や宇宙をイメージした背景などにぴったりの色合いとなります。

赤が多すぎると紫が強く出てしまうため、ほんの一滴ずつ加えながら調整するのがポイントです。

また、赤の種類によっても印象が変わり、クリムゾンレッドを使えば高級感のある深い青紫、朱色系の赤ではやや暖かみのある青紫に仕上がります。

発色のコントロールが難しいぶん、使いこなせば非常に表現力の高い混色になります。

水彩での青色の表現方法

水彩絵の具を使った青の発色

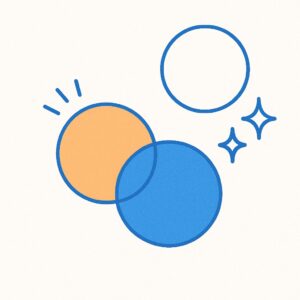

水彩画では、絵の具そのものの濃度と水の量によって発色が大きく左右されます。

特に青色を鮮やかに表現したい場合は、使用する絵の具の種類と筆に含ませる水分量のバランスが重要です。

青色をくっきりと出すには、絵の具をパレットでやや濃いめに溶き、水を控えめにして塗るのが基本です。

逆に、水を多めに加えると透明感のある淡い青になります。

重ね塗りによって色の濃度を調整するのも効果的です。

筆を使った表現技法によっても印象が変わるため、塗り方にも工夫を凝らすとさらに表現が広がります。

青色の明度と彩度の調整

水彩で青色の印象を変えるには、明度と彩度のコントロールが欠かせません。

明度を上げたいときには白(ホワイト)を加えたり、水分量を多くする方法があります。

白を加えることで、パステル調のやわらかい青色が生まれます。

一方、彩度を落ち着かせたい場合は、少量のグレーや補色のオレンジ系を加えるのもおすすめです。

黒を加える場合はほんの少しにとどめることで、くすみすぎず、深みのある落ち着いた青色になります。

特に夜景や影の表現などには、黒との混色が効果的に使えます。

水色を作るための混ぜ方

水色は、青に白を多めに加えることで作ることができます。

水彩では、不透明のホワイトを加えるとしっかりとした水色に、透明水彩では水を多めに含ませることで柔らかく淡い水色が表現できます。

また、色に少し緑を加えればエメラルド調の爽やかさが、黄色を足すことで温かみのあるペールブルーになります。

水色は明るく軽やかな印象を与えるため、空や水の表現だけでなく、清涼感を出したいデザイン全般に適しています。

混ぜ方ひとつで印象が大きく変わるため、さまざまな配合を試してみるとよいでしょう。

ポピュラーな青の種類と特徴

定番の青色一覧と特徴

- コバルトブルー:明るく透明感のある青で、特に空や水辺の風景によく使われる。

彩度が高く発色も良いため、アクセントカラーとしても人気があります。 - ウルトラマリン:深みのあるやや赤みのある青。

伝統的な画材として長い歴史があり、陰影のある表現や写実的な人物画などに最適です。

温かみのある青なので、他の色とのなじみも良いのが特徴です。 - プルシアンブルー:暗く濃い青で、冷たく神秘的な印象を与えます。

特に森や夜空、深海などを描く際に重宝されます。

また、少量で強く発色するため、経済的な絵の具としても評価が高いです。 - セルリアンブルー:少し緑がかった明るめの青。

- 夏の空や清涼感のある背景によく使われ、特に爽やかな雰囲気を演出したい時に効果的です。

- インディゴブルー:紫がかった深みのある青。

伝統的な染料としても知られ、和風や渋い印象のある作品づくりに適しています。 - それぞれの特性を理解し、描くテーマや雰囲気に合わせて選ぶことで、より表現力のある作品に仕上がります。

発色の良い青色を作る方法

発色の良い青を作るには、まず純度の高いシアン系やウルトラマリン系の絵の具を選ぶのが基本です。

絵の具の顔料がクリアであればあるほど、混ぜたときにも色が濁りにくくなります。

次に、塗布する背景の色にも注意しましょう。

明るい下地に塗ると青が鮮やかに映えますし、白い紙では絵の具本来の色味がより正確に出やすくなります。

また、重ね塗りを避けて一度でしっかりと色をのせることも、発色を損なわないためのコツです。

水彩の場合は、水の分量を控えめにして絵の具の濃度を高く保つことも大切です。

青色の深みを出す混色テクニック

青色に深みを出したい場合は、黒や紫を少しずつ加えるのが効果的です。

黒を混ぜると、青に重厚感が加わり、落ち着いた印象になります。

紫を加えることで青に温かみが加わり、独特の深みが生まれます。

また、プルシアンブルーやインディゴのようなもともと暗い青をベースにして、他の青と組み合わせて重ね塗りすると、より奥行きのある色彩表現が可能です。

さらに、補色のオレンジや黄色をごく少量混ぜることで、彩度を調整しつつ青の深さを強調する手法もあります。

光と影のコントラストを強調したい風景画や抽象画において、こうした混色テクニックはとても有効です。

青色を豊かにする補色の活用法

青とオレンジ色の補色関係

補色であるオレンジは、青と正反対の位置にあるため、視覚的に非常に強いコントラストを生み出します。

青色を使用したいとき、その美しさや鮮やかさを最大限に引き立てたいのであれば、背景やアクセントとしてオレンジを取り入れると効果的です。

特にポスターやアート作品などで、視線を集めたい場合にこの組み合わせは力を発揮します。

また、夕焼けの空と海のような自然な情景にも青とオレンジの組み合わせは多く見られ、調和と対比の両方を持った魅力的な配色となります。

微妙なオレンジのトーンを選ぶことで、青に暖かみや柔らかさを加えることもでき、色彩のバランスがより豊かになります。

黒色と青色の組み合わせ

黒は青に深みと重厚さを与える補助手段として非常に有効です。

ほんの少量の黒を青に加えることで、夜空のような奥行きのある色合いを作り出すことができます。

この組み合わせは、静けさや冷たさ、あるいは神秘的な雰囲気を演出したい時に適しています。

ただし、黒を加えすぎると彩度が失われて灰色に近づき、鮮やかさが損なわれる点には注意が必要です。

また、黒の種類(アイボリーブラックやランプブラックなど)によっても最終的な発色が微妙に異なるため、絵の具選びにも工夫をするとより理想に近い青が得られます。

青色を引き立てる色合いの探求

青色は非常に応用範囲の広い色であり、周囲に配置する色合いによって印象が大きく変化します。

白やグレー、ベージュといった中間色を組み合わせると、青の清潔感や誠実さが引き立ち、全体として洗練された上品な印象を演出できます。

たとえば、青とグレーの組み合わせは都会的でクールな印象に、青とベージュの組み合わせはナチュラルで優しい印象になります。

また、配色の比率や配置バランスを調整することで、青が主役にも引き立て役にもなれる柔軟性を持っています。

場面や作品の目的に応じて、周囲の色との関係性を意識的にデザインすることが、青の魅力を最大限に活かす秘訣です。

色相環を使った青色の探索

青色の位置とその組み合わせ

色相環では、青は寒色系の中心に位置しており、落ち着きや静けさを感じさせる色です。

この位置にあるため、視覚的にも心地よく、信頼感や安定感を与える効果があります。

青のすぐ隣にある青緑や青紫といった色は、スムーズな色の移行が可能で、自然なグラデーションや繊細な色の変化を作り出すことができます。

たとえば、青から青緑へ変化させると爽やかさが増し、青紫へつなげると上品で落ち着いた印象になります。

これらの隣接色との組み合わせは、背景やアクセントカラーとしても相性が良く、統一感のある配色に仕上げたいときに非常に役立ちます。

補色理論に基づいた青の幅

補色理論とは、色相環上で正反対に位置する色同士を組み合わせて、互いの色を引き立てる手法です。

青の補色はオレンジですが、補色関係はそれだけに限らず、暖色系全体とも強いコントラストを作ることができます。

オレンジ系との組み合わせは、視覚的に非常に目を引き、アートや広告などで印象を強く残したいときに効果的です。

また、青と赤みのある茶色や黄土色を組み合わせることで、柔らかさや親しみやすさを演出することもできます。

こうした補色の応用は、作品のテーマや目的に応じて多様な表現を可能にし、青色の魅力を一層広げてくれます。

色相環で見る青の美しさ

色相環を用いることで、青色がどのように周囲の色と関係しているのかを視覚的に理解しやすくなります。

青は寒色系の中でも中心的な位置にあるため、さまざまな色との組み合わせに柔軟に対応できる万能な色です。

たとえば、青を中心に、右方向に緑、左方向に紫を展開することで、自然で滑らかなグラデーションを描くことができます。

また、補色や類似色、分割補色などの配色理論を組み合わせることで、印象的でバランスの取れたデザインを生み出すことが可能です。

色相環は初心者にとっても直感的に使いやすいツールであり、青を中心とした配色設計を行う際には欠かせないガイドとなります。

青の発色に重要な要素

青色の明度調整の方法

青色の明度を調整する際には、白や水を加える方法が一般的です。

白を加えることで明度が高まり、やさしく淡いトーンの青が生まれ、パステル調のやわらかい印象を演出できます。

水彩画では、水分を多めにすることで絵の具の濃度が薄まり、同じように明るい青が表現されます。

逆に、黒や紫などの暗い色を少量加えると、明度が下がり、重厚感や深みを持ったシックな青へと変化します。

このような明度の調整は、作品の雰囲気を左右する大切なポイントであり、配色全体のバランスや主題の強調にも大きく関わります。

シーンに合わせて明るく透明感のある青や、静かで深い青を使い分けることで、より豊かな表現が可能になります。

青色の比率とバランス

青は視覚的にインパクトが強く、冷たさや誠実さ、信頼感などの印象を与える力を持った色です。

そのため、使いすぎると全体が重く感じられることがあります。

特に大きな面積で使う場合は、他の色とのバランスを見ながら調整することが重要です。

たとえば、アクセントとして使用する場合は鮮やかな青を少量だけ使い、背景色などと組み合わせてコントラストをつけると効果的です。

また、同系色の明度や彩度の異なる青を組み合わせてグラデーションを作ることで、画面に奥行きと変化をもたらすこともできます。

全体のデザインや構成を意識して、青の使い方を工夫しましょう。

青の深みを増すための調整方法

青色の深みを増したいときは、単に暗くするだけでなく、色味の組み合わせや重ね方に注目することが大切です。

異なる青系の色を何層にも重ねることで、透明感を保ちつつも奥行きのある複雑な青が生まれます。

たとえば、ウルトラマリンの上にプルシアンブルーを重ねたり、青紫や青緑を加えることで、深さと表情を持つ青に変化します。

また、補色となるオレンジや赤みのある色をわずかに加えることで、青の鮮やかさが引き立ち、視覚的なコントラストも際立ちます。

さらに、筆のタッチや塗り方にも変化をつけることで、色の重なりによる深みを一層効果的に演出することができます。

青色を作る際の注意点

混色での失敗を避けるテクニック

色を混ぜる際にやってしまいがちなのが、混ぜすぎによる色の濁りです。

特に青は他の色と混ざりやすいため、最初から一気に混ぜるのではなく、ほんの少しずつ色を加えていくことが重要です。

混色は一度進めてしまうと元に戻すことが難しいため、段階的に調整しながら、自分の理想とする青に近づけていくよう心がけましょう。

必要であれば、パレットの端などで試し混ぜをして、色の変化を確認してから本番に使うと安心です。

また、混ぜる色の順番にも気をつけるとより安定した発色が得られます。

少量での発色の変化

青色は少しの色の追加や変更でも印象が大きく変わる繊細な色です。

たとえば、ほんの少し赤を加えただけで紫寄りに傾き、黄色を加えると緑がかった青になります。

このような変化はわずかな分量で起こるため、絵の具の量や筆に取る色の量に注意しながら作業することが大切です。

試し塗りはこまめに行い、光の当たり方や乾いたあとの色の変化も確認するとよいでしょう。

特に水彩では、乾燥後に色が淡くなる傾向があるため、最終的な仕上がりを見越して調整することが求められます。

作るべき色合いのテスト方法

理想とする青色を作るためには、実際に使う画材の上でテストすることが欠かせません。

パレット上ではきれいに見えた色も、紙やキャンバスにのせると印象が変わることがあります。

特に紙の質感や色、表面の吸水性によって発色が左右されるため、必ず最終的に使う素材で試し塗りを行いましょう。

また、自然光と人工照明では見え方が異なる場合もあるため、複数の光源下でチェックするのがおすすめです。

色合いに迷った場合は、似た色を並べて比較することで、自分のイメージに最も近い青を見つけやすくなります。

青色の色のセットの選び方

必ずセットに入れたい青の色

絵の具セットに入れておきたい基本の青としては、「ウルトラマリン」「シアン」「プルシアンブルー」の3色が挙げられます。

ウルトラマリンは温かみのある深い青で、人物画や風景画に重厚感を与えるのに最適です。

シアンは明るくクリアな青で、鮮やかな発色が特徴的。

水彩やポップな表現を得意とする人に向いています。

プルシアンブルーは非常に濃く、少量で力強い表現ができるため、コントラストを活かした作品におすすめです。

これらに加え、より繊細なグラデーションを作るためには「セルリアンブルー」や「インディゴブルー」なども便利です。

セルリアンブルーは夏空や水辺を表現するのに向いており、インディゴブルーは落ち着きや重厚さを演出するのに適しています。

作品のテーマや使用頻度に合わせて数種類の青を揃えておくと、表現の幅がぐっと広がります。

作品に合う青色の選び方

青色の選び方は、描く作品のテーマや雰囲気によって大きく左右されます。

たとえば、明るく清涼感のあるイメージを表現したい場合は、シアンや水色、セルリアンブルーなどの明度が高く彩度も高めの色が効果的です。

逆に、静けさや重み、夜の雰囲気を出したいときには、ウルトラマリンやプルシアンブルー、インディゴなど深みのある青を選ぶと良いでしょう。

また、同じ青でも混色や透明度によって印象が変わるため、試し塗りをして自分のイメージに合うかどうかを確認することが大切です。

目的に応じて、明度・彩度・透明度を考慮しながら適切な青を選ぶようにしましょう。

青色を使った作品例

- 海や空を描いた風景画:明るいシアンやセルリアンブルーを使って爽やかな雰囲気を表現。

- ナイトシーンの都市風景:プルシアンブルーやインディゴを使い、夜の深さや街灯との対比を演出。

- 抽象的な印象派作品:ウルトラマリンや青紫を使って、感情や空気感を色で描写。

- 和風のイラスト:藍色系のインディゴをベースに落ち着きのある構図。

- デザイン系ポスター:シアン系のビビッドな青で注目を集める。

青色はその特性から、静寂・清涼・神秘・知性・誠実など多彩な印象を与えることができるため、初心者にも扱いやすく、上級者には深い表現力をもたらす重要な色となります。

まとめ

青色は一見シンプルで扱いやすいように思われがちですが、実際には非常に奥深く、混ぜる色や使い方、塗り方によって印象が大きく変わる特徴を持った色です。

シアンやマゼンタをはじめとした基本的な色の特性を理解し、それらをどう組み合わせるかによって、明るく軽やかな青、深く重厚な青、さらには柔らかく透明感のある青まで、実に多彩な青を作り出すことができます。

また、補色との組み合わせや明度・彩度の調整といった色彩テクニックを駆使すれば、視覚的により印象的で、かつ調和の取れた色合いを実現することができます。

たとえば、オレンジやグレーとの組み合わせで青を引き立てたり、紫や黒を少量加えて深みを演出したりといった工夫も、作品の完成度を高めるうえで重要な要素となります。

色彩理論の知識と、自分の感性を掛け合わせることで、青はその人ならではの個性や表現力を引き出す手段となります。

ぜひ、さまざまな方法で青を使いこなして、あなたの創造的な世界をより豊かに彩ってください。